お知らせNEWS

おとなの修学旅行②

2025.08.27

新着情報

内務担当の鈴木です。

夏休みを頂いて、仙台に行って来ました。

かねてより気になっていた「語り部タクシー」で東日本大震災の震災遺構のひとつ

「仙台市立荒浜小学校」へご案内頂きました。

仙台市荒浜地区は市の中心部から東に約10㎞離れた太平洋沿岸部にあります。

震災まで約800世帯・2,200人が暮らしていたそうです。

荒浜小学校は海岸から約700m内陸にあり、震災当時91人の児童が通われていました。

地区で一番高い校舎は、もしもの際の住民の避難場所にもなっていて、震災の時は児童を含め320人が避難し,避難された方は全員助かりましたが、地区では190名の方が亡くなられたそうです。

地区は地震の揺れがあってから約1時間後に高さ9m超の津波に襲われますが、浜からの間にある貞山運河や波の向き等の影響で波が少し抑えられ、小学校には4.6mの津波が押し寄せ、校舎の2階まで浸水しました。

屋上や4階に避難されてた方々は、黒い波が街を飲み込み迫ってくる光景を見ていたそうです。

校舎の瓦礫は既に撤去されていますが、当時の写真や天井の壊れた状態、曲がったベランダの鉄柵、2階の水の跡などから津波のすさまじさが感じられます。

1、 2階は津波の状況を見学でき、4階には災害に対応するための学習のスペースや、当時の先生方や地区長さんの体験談のビデオを上映しています。

屋上からは地区の復興していく様子がみられます。

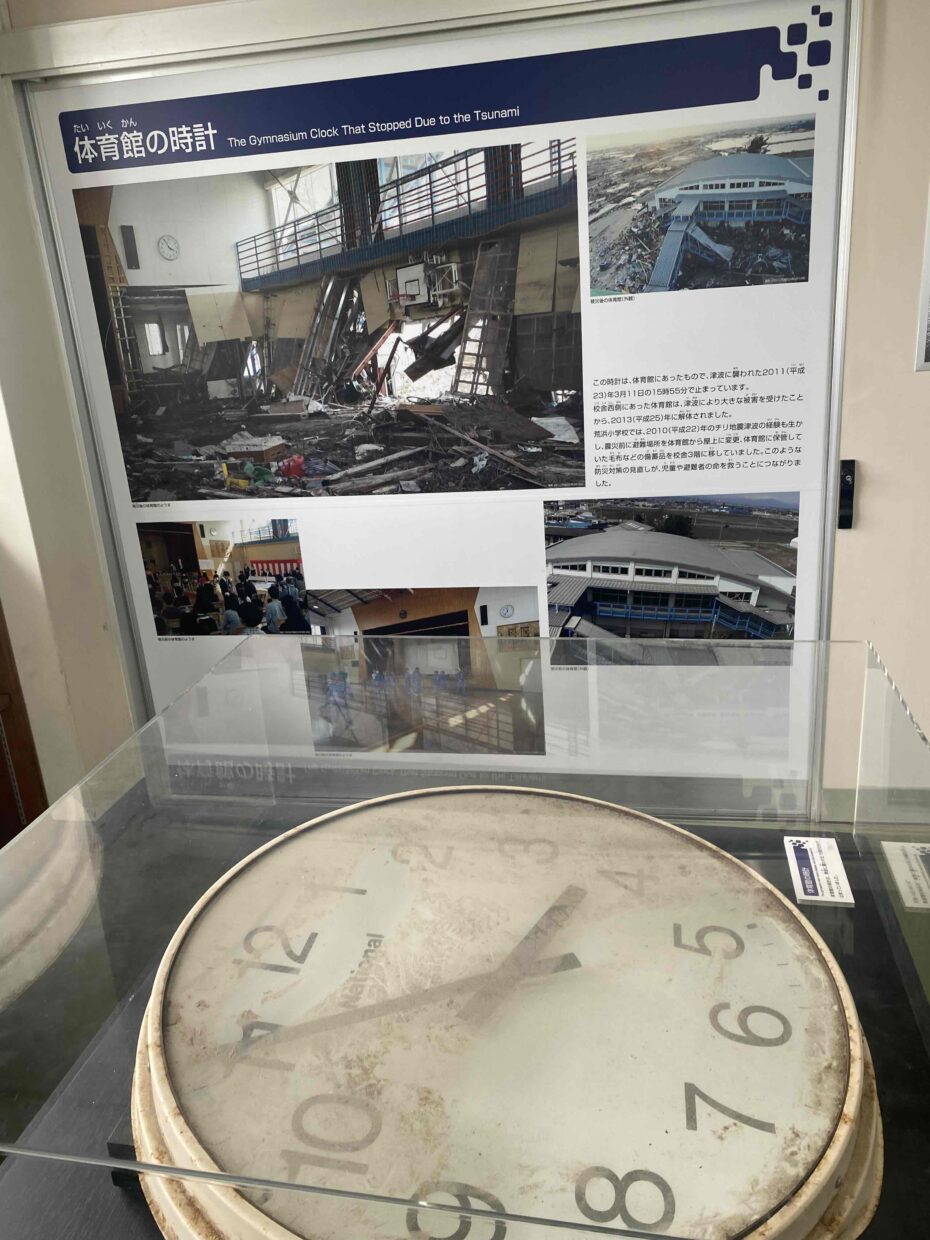

体育館の時計

私の住む静岡県は南海トラフ等の大地震が来ると言われて久しいです。

こどもの頃から地震について考えてきたつもりでしたが、今回の見学で準備の甘さを感じずにはいられません。

今一度備蓄品の確認、災害時の行動についての見直しや災害伝言ダイヤルの使い方等、家族や職場で認識を1つにしておくことが大切だと実感しました。

◆備えについて感じたこと◆

①避難訓練の大切さ

今回の小学校でも学校の避難訓練はしっかりと実施されていましたが、それだけでなく地域住民との連携・備蓄品の管理・無線が使えるか、使えない場合のシュミレーション等細部にわたるまで考えられていたこと

②災害後、落ち着くまでは家族を探さず、とにかく各自が安全な場所を探し生き延びること!

津波時、すぐに家族を探して亡くなられた方もいらっしゃるそうです。

#171等の災害伝言ダイヤルの活用も重要です。

③備えの大切さ

よく3日分の備蓄を、と言いますが、最初の3日行政は生存者の保護や現状確認にまわり、救援物資はなかなか来なかったそうです。1週間分の備蓄が必要とのこと。

④最新のハザードマップをチェックしておくこと。

今回の震災では津波の被害も大きかったのですが、倒壊の原因は津波だけでなく液状化や老朽化、地震後の火災によるものも多かったそうです。公的な災害支援に加え地震保険も役立ったとのことです。

弊社でも地震保険のご相談だけでなく、非常持ち出し品のご紹介や、ハザードマップのご提供等お役に立てることがあります。

是非お気軽にご相談ください。

今回、語り部タクシーでお世話になった小野寺さんは、震災時テレビ局の取材クルーの運転手をされたのをきっかけに、このお仕事に就かれたそうで、移動中も当時の様子や復興の状況等、データや写真を交えて説明して下さり、より実情を理解できました。

震災遺構は、他にもたくさんあります。

大きな地震の跡を見学するのは、心が痛むことも多いですが、学ぶこともまた沢山あります。機会があればまた伺いたいと思います。

語り部タクシー・復興支援タクシー いなりタクシーグループhttps://inaritaxi.co.jp/?page_id=42